トピックス

[プレスリリース]マイクロプラスチックの毒性は粒子サイズと発育段階で変化する ―環境リスク評価の精度向上に向け、オオミジンコを用いた実験で新知見を取得―

近年、マイクロプラスチックによる水環境汚染が深刻な問題として認識されつつあります。これらの微小なプラスチック粒子は、生物によって誤食されることで生態系に影響を及ぼす可能性があり、とりわけプランクトンなどの小型水生生物に対する毒性が懸念されています。しかし、マイクロプラスチックの影響は、粒子のサイズや素材、生物の発育段階によって大きく異なるため、定量的な評価が困難です。

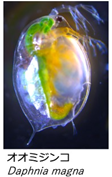

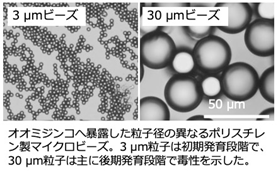

本研究では、本学地域創生科学研究科の伊東春佳院生(研究当時)と、バイオサイエンス教育研究センターの宮川一志准教授が、淡水生物であるオオミジンコ(Daphnia magna)をモデルに、ポリスチレン製のマイクロビーズ(3 µmおよび30 µm)が発育段階に応じてどのような毒性影響をもたらすかを解析しました。実験では、連続曝露、サイズ混合曝露、発育段階に応じた段階的曝露という3つの条件を設定し、粒子サイズと発育段階の相互作用を評価しました。

その結果、小粒径(3 µm)は初期発育段階で、大粒径(30 µm)は後期発育段階で顕著な毒性を示すことが明らかとなりました。これらの知見は、マイクロプラスチックの環境影響評価において、粒子サイズと生物のライフステージを考慮した新たな評価枠組みの必要性を示唆しています。

本成果は、2025年7月30日付で米国の科学誌「Journal of Applied Toxicology」に掲載されました。

プレスリリース全文は、以下のリンクからご覧ください。

プレスリリース

【お問い合わせ】

宇都宮大学 バイオサイエンス教育研究センター

宮川一志 准教授

TEL: 028-649-5527

E-MAIL: h-miya※cc.utsunomiya-u.ac.jp

(※を半角@に変更してください。)

【関連リンク】

研究者総覧 宮川一志 准教授

バイオサイエンス教育研究センター