トピックス

[プレスリリース]黒穂菌とマコモの共存メカニズムに迫る -マコモタケ形成を支える植物ホルモンと黒穂菌の遺伝子発現の新知見-

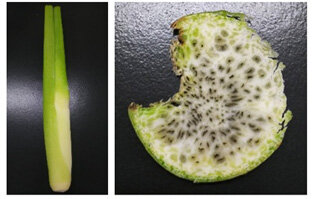

マコモタケは、イネ科植物マコモZizania latifoliaに黒穂菌(注1)Ustilago esculenta が感染・共存することで形成される食用部位です(図1)。

バイオサイエンス教育研究センターの鈴木智大准教授らの研究グループは、この菌と植物の共存のメカニズムを明らかにすることを目的に、植物ホルモン「インドール-3-酢酸(IAA)」(注2)の動態と黒穂菌の遺伝子発現に着目して解析を行いました。その結果、マコモタケの成熟に伴ってIAA量が増加する傾向が見られ、あわせて胞子形成に関与する遺伝子や、機能未解明の複数遺伝子の発現が上昇することが明らかになりました。黒穂菌の感染が宿主植物に及ぼす影響を分子レベルで捉えた本研究は、本学と米国パデュー大学、静岡大学による国際共同研究として実施されました。

本研究成果は、2025年6月2日付で学術誌『Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry』に掲載されました。

■用語解説

(注1)黒穂菌:担子菌の一種で、植物に寄生してコブ(菌えい)を形成する真菌。トウモロコシやサトウキビの重要病害を引き起こす種が知られている一方、マコモ(Zizania latifolia)に感染する Ustilago esculenta はマコモタケの形成に関与し、食用資源として利用されている。

(注2)インドール-3-酢酸(IAA):植物ホルモン(オーキシン)の一種で、植物の細胞伸長や分化、器官形成などを調節する重要な分子。近年では一部の微生物もIAAを産生し、宿主植物との相互作用に寄与することが注目されている。

図1:収穫適期のマコモタケ(左)と収穫適期を過ぎて黒稲菌の冬胞子が増殖したマコモタケ

プレスリリース全文は、以下のリンクからご覧ください。

プレスリリース

【お問い合わせ】

バイオサイエンス教育研究センター

鈴木智大 准教授

TEL: 028-649-5527

FAX: 028-649-8651

E-MAIL: suzukit※cc.utsunomiya-u.ac.jp

(※を半角@に変更してください。)

【関連リンク】

研究者総覧 鈴木智大 准教授

バイオサイエンス教育研究センター