トピックス

[研究成果発表]見た目は植物ウイルス、でも昆虫細胞に持続感染しているウイルスの謎を解明

見た目は植物ウイルス、でも昆虫細胞に持続感染しているウイルスの謎

-カイコマキュラウイルス持続感染のコアメカニズムの一端を解明-

宇都宮大学農学部の岩永将司准教授らのグループは、カイコマキュラウイルス(Bombyx mori macula-like virus)に感染したカイコ培養細胞におけるトランスクリプトーム解析によって、マキュラウイルスの持続感染が、宿主のsmall interfering RNA (siRNA)、およびPIWI-interacting RNA (piRNA)という2 種類の小分子RNAによって制御されていることを発見しました。すなわち、これら2つの経路による制御が持続感染成立のコアメカニズムの一端を担っていることを明らかにしました。この発見を足がかりにして、今後、マキュラウイルスの増殖メカニズムの解明や新たな遺伝子発現ベクターの開発が期待されます。

本研究成果は2018(平成30)年1月17日、科学雑誌「DNA Research」オンライン版に掲載されました。

宇都宮大学農学部 生物資源科学科 昆虫機能利用学研究室

准教授 岩永 将司

Tel:028−649−5454 Fax:028−649−5401

研究室URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/insectbiotechnology/

東京大学大学院 農学生命科学研究科 昆虫遺伝研究室

准教授 勝間 進

Tel:03-5841-8994

【発表内容詳細】

ウイルスの感染には、ウイルスの放出後に宿主細胞が致死に至る溶解感染だけでなく、ウイルスの放出を伴わずに宿主が生存する潜伏感染、そしてウイルスが放出されつつも宿主が生存する持続感染があります。カイコマキュラウイルスは、2005年に本グループがカイコ卵巣由来培養細胞から発見したプラス鎖RNAをゲノムとして有する持続感染型のウイルスです。興味深いことに、本ウイルスは既に樹立されたほとんど全てのカイコ由来培養細胞に混入しているにも関わらず、その遺伝子配列は植物ウイルスであるチモウイルス科マキュラウイルス属のグループに最も近縁です。このことから、本ウイルスは見た目が植物ウイルスであるにも関わらず、何らかのメカニズムによって昆虫の培養細胞で増殖するようになったと考えられます。しかし、本ウイルスはカイコ個体からは検出されておらず、本ウイルスの混入源や生活環、そして持続感染成立に関するメカニズムについては未解明のままでした。

今回、宇都宮大学農学部生物資源科学科の岩永将司准教授らのグループは、東京大学大学院農学生命科学研究科、同新領域創成科学研究科、同分子細胞生物学研究所のグループとの共同研究によって、マキュラウイルスに感染したカイコ培養細胞のRNAシークエンス解析を行いました。その結果、ウイルスの増殖に伴って転写量が増減する150の宿主由来の転写物を同定しました。増加する転写物の中には細胞接着因子も含まれていましたが、これはマキュラウイルスの増殖に伴って観察される宿主細胞集塊の形成に関与するものと考えられました。また、マキュラウイルスに由来する転写物は全転写物の15%以上を占めており、本ウイルスが持続感染にも関わらず非常に高いレベルで増殖していることが示されました。特に、サブゲノミックRNAと呼ばれる領域の転写量が多く、この領域にコードされるp15遺伝子がウイルスの増殖に必須であることも明らかとなりました。

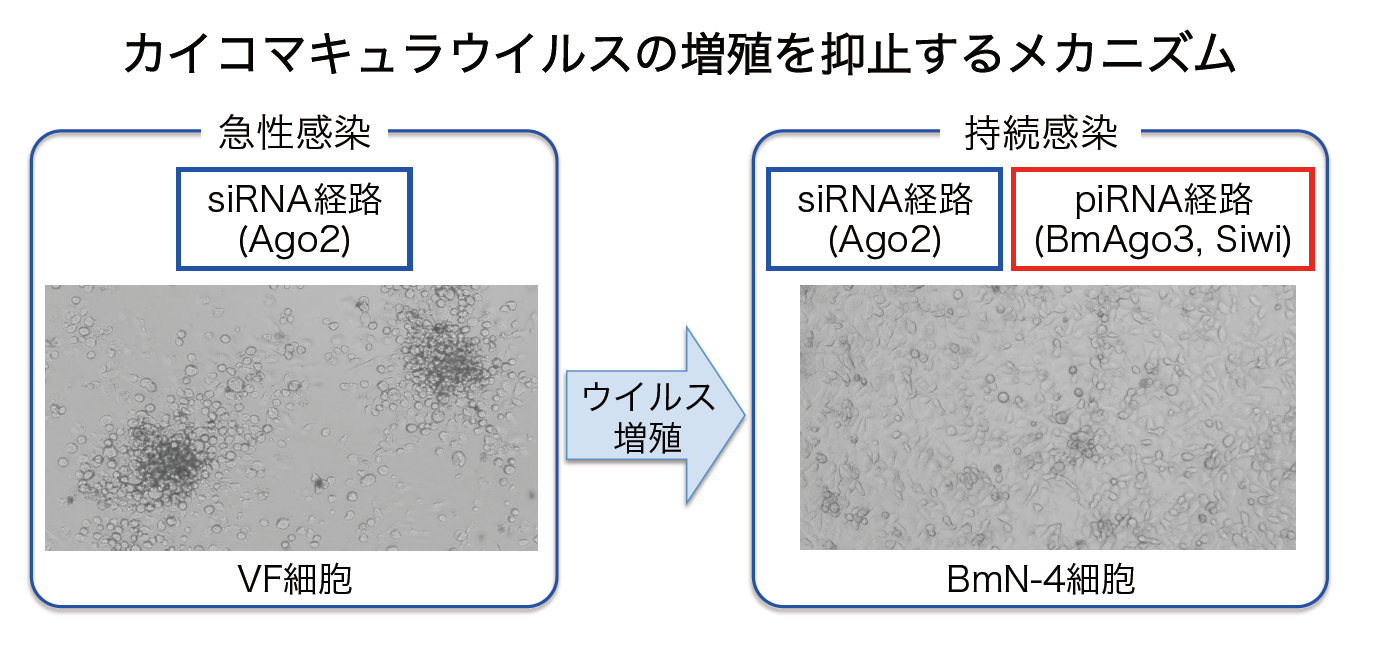

一般にウイルスに感染した宿主細胞では、ウイルスRNAを元にsmall interfering RNA (siRNA)と呼ばれるウイルス由来の小分子RNAが生成され、siRNAと相補的な配列を有するウイルスの増殖を抑えることが知られています。この現象はRNAサイレンシングと呼ばれています。マキュラウイルスが持続感染している培養細胞を用いて小分子RNAを解析したところ、ウイルスが持続感染している細胞では、ウイルス由来の小分子RNAが存在することが明らかとなりました。詳細な解析を行ったところ、ウイルスゲノム全体からsiRNAが作られていただけではなく、近年、トランスポゾンの制御や性決定で着目されているPIWI-interacting RNA (piRNA)と呼ばれる新しいクラスの小分子RNAが主にサブゲノムRNA領域から作られていることが明らかとなりました。そこで、siRNA経路に関与するAgo2と、piRNA経路に関与するSiwi、BmAgo3を、ウイルスが既に持続感染している細胞(持続感染細胞)と、新たにウイルスを接種した細胞(急性感染細胞)のそれぞれでRNA干渉によってノックダウンしました。その結果、持続感染細胞ではAgo2、Siwi、Ago3ノックダウンの全てでウイルスRNAの増加が見られたのに対し、急性感染細胞ではAgo2ノックダウンのみでウイルスRNAが増加しました。以上の結果から、マキュラウイルスの感染においては、まずsiRNA経路によってウイルスが抑制され、それでもウイルスの増殖が抑制できなかった場合にはpiRNA経路も利用して抑制すること、このようにしてウイルスの増殖と抑止が拮抗した状態がマキュラウイルスの持続感染につながることが示唆されました。

本研究成果により、マキュラウイルスの増殖に伴って転写量が変動する多数の遺伝子が同定され、また、異なる2つの小分子RNA経路がウイルス増殖の抑止に関与していることが明らかとなりました。これは、マキュラウイルスの持続感染成立に関するコアメカニズムの一端を解明しただけでなく、近年注目を集めているpiRNAの新たな機能の解明という点で重要です。本研究は、文部科学省科学研究費補助金(基盤研究A、基盤研究B、基盤研究C、及び新学術領域研究)による支援を受けて行われました。

【発表雑誌】

雑誌名 DNA Research

論文タイトル Transcriptome profiling reveals infection strategy of an insect maculavirus

著者 Katsuma S.†*, Kawamoto M.†, Shoji K.†, Aizawa T.†, Kiuchi T., Izumi N., Ogawa M., Mashiko T., Kawasaki H., Sugano S., Tomari Y., Suzuki Y., and Iwanaga M.* (†These authors contributed equally to this work, *co-corresponding authors)

DOI番号 10.1093/dnares/dsx056

論文URL https://doi.org/10.1093/dnares/dsx056

勝間 進†*(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 准教授)

川本 宗孝†(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 学術支援専門職員)

庄司 佳祐†(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 博士課程3年;当時、宇都宮大学農学部生物資源科学科 日本学術振興会特別研究員PD)

相澤 昂洋†(宇都宮大学大学院農学研究科 生物生産科学専攻 修士課程2年;当時)

木内 隆史(東京大学大学院農学生命科学研究科 生産・環境生物学専攻 助教)

泉 奈津子(東京大学 分子細胞生物学研究所 助教)

小川 茂惠(宇都宮大学農学部生物資源科学科 4年)

益子 嵩章(東京農工大学大学院連合農学研究科 生物生産科学専攻 博士課程2年)

川崎 秀樹(宇都宮大学農学部生物資源科学科 教授)

菅野 純夫(東京大学大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 教授)

泊 幸秀(東京大学 分子細胞生物学研究所 教授)

鈴木 穣(東京大学大学院新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 教授)

岩永 将司*(宇都宮大学農学部生物資源科学科 准教授)

(†筆頭著者、*責任著者)