トピックス

[プレスリリース]植物が低温を感じる仕組みを世界で初めて解明 ー生物の温度感知に関する共通原理を示唆・低温下における効率的な作物栽培に期待ー

宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターの児玉豊准教授の研究グループによる研究成果が、米国科学誌の米国科学アカデミー紀要「Proceeding of the National Academy of Sciences USA(PNAS)」の電子版に掲載されました。

野外で育つ植物は、動くことができないため、常に気温の変化にさらされています。特に、気温の低下は、植物の成長を遅くするため、植物バイオマス量や農作物の収量を減少させる原因となっています。その一方で、ある種の植物の成長には、冬の間に、ある一定の低温にさらされることが必要であることも分かっています。

これまで、低温に対する植物の応答(生理反応や遺伝子発現など)については、数多くの研究が行われてきましたが、植物が低温を感知する仕組みは未解明でした。

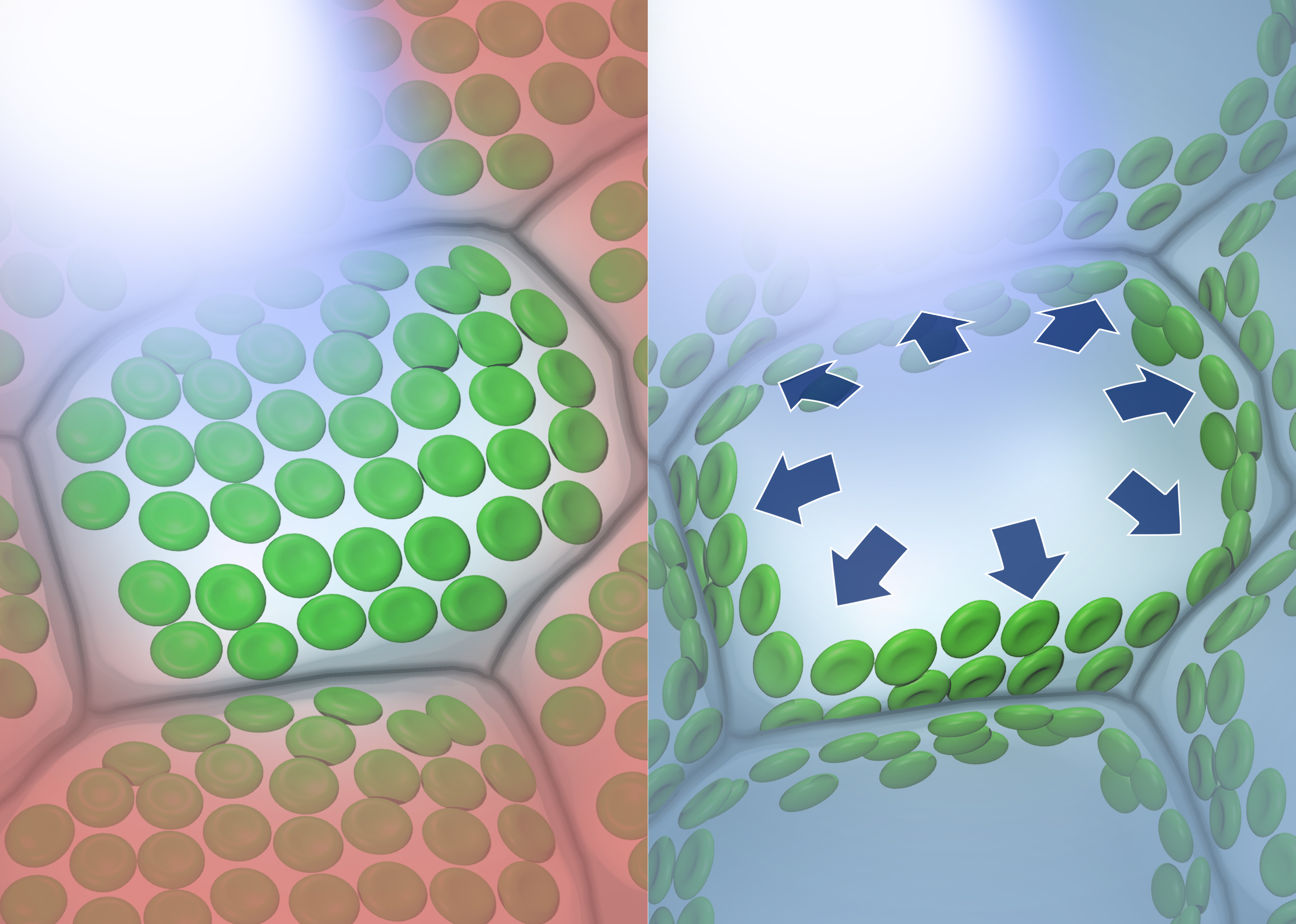

児玉准教授らは、その仕組みを明らかにするために、植物の細胞内で光合成を行っている葉緑体が低温に反応して動く現象(寒冷定位運動)(図1)に着目して研究を行ってきました。

過去の研究では、寒冷定位運動は、青色光を感知するフォトトロピンとよばれる光受容たんぱく質によって制御されていることが分かっていましたが、フォトトロピンがどのように関わるのかは明らかにされていませんでした。

今回、児玉准教授らは、フォトトロピンが寒冷定位運動を制御する際に、青色光だけでなく、低温も感知していることを発見しました。また、フォトトロピンの低温感知をきっかけに誘導される寒冷定位運動が、低温下における植物の光合成を最適化していることも明らかにしました。

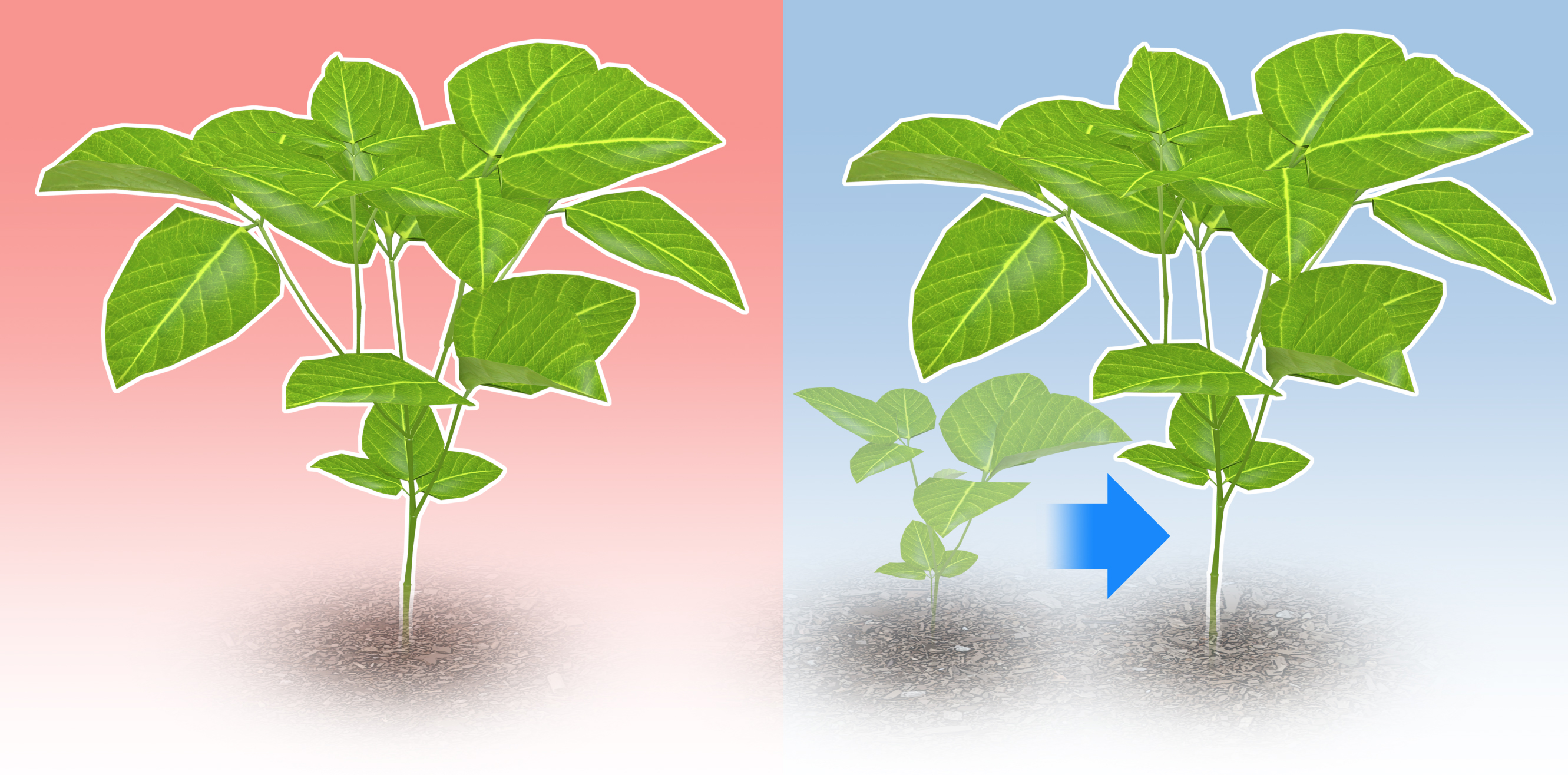

この研究によって、光受容たんぱく質のフォトトロピンが低温を感じていることが世界で初めて示され、植物の低温応答研究にとって重大な発見となりました。また、フォトトロピンの温度感知機能と類似する機能は、他の生物の多くの光受容タンパク質(例:ヒトの目で働くロドプシンなど)が共通に持っています。そのため、今回の発見は、生物の温度感知に関する共通原理として、光受容タンパク質が温度受容タンパク質として働くことを示唆するもので、様々な生物の温度感知研究にも大きな影響を与えます。さらに、寒冷定位運動が低温下における光合成の最適化に関わるため、今後は、フォトトロピンが関与する分子機構を改変することによって寒冷条件(冬など)における植物の生育が改善される可能性があり、植物バイオマス量や農作物の収量の増加も期待されます(図2)。

図1.寒冷定位運動

低温にさらされた植物の細胞内では、葉緑体が運動して、その配置を変える。温暖の気温では、葉緑体は細胞の表面に並んでいる(左側)。一方、寒冷の気温では、葉緑体は、細胞の表面から、側面に移動する(右側)。児玉准教授らは、この低温に応答する現象を「寒冷定位運動」と呼んでいる。寒冷定位運動が初めて確認されたのは、19世紀後半であり、その後、100年間、研究が行われていなかった。児玉准教授は、2008年に、光受容タンパク質フォトトロピンが寒冷定位運動を制御することを明らかにしていた。[イラスト:猪俣大輔(すあなサイエンス)]

図2.寒冷条件における植物の生育改善

フォトトロピンが関与する分子機構を改変することによって、寒冷定位運動を制御できる可能性がある。寒冷定位運動は、植物の光合成の最適化を行っているため、寒冷条件(冬など)における植物の生育が改善する可能性があり、植物バイオマス量や農作物の収量の増加も期待される。[イラスト:猪俣大輔(すあなサイエンス)]