トピックス

【イベント報告】実験でわかる土の秘密(国際土壌年2015を寿ぐ企画)

実験でわかる土の秘密(国際土壌年2015を寿ぐ企画)

宇都宮大学農学部生物資源科学科

土壌学研究室 平井英明

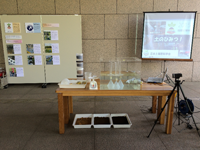

平成27年は、国連が定めた100年に1度の国際土壌年に当たります。世界に目を向けると土の劣化により生命維持そのものが危機にさらされている地域があります。土に対する関心を高め、その恩恵を実感することを目的に、宇都宮大学農学部生物資源科学科土壌学研究室と栃木県立博物館は、平成27年度「生きている土 ~その世界を探る~」を5月30日に宇都宮大学農学部附属農場で開催します。そのプレイベントとして、5月の県博デーに合わせて、県立博物館におきまして「実験でわかる土の秘密を探る」を企画実施しました(写真1)。その概要をお知らせいたします。

写真1.「実験でわかる土の秘密」の会場の様子

1.主催:宇都宮大学農学部生物資源科学科土壌学研究室

共催:栃木県立博物館、(一社)日本土壌肥料学会土壌教育委員会

2.実験でわかる土の秘密の内容

2-1)土の中に含まれる空気を観察する実験.

宇都宮大学農学部附属農場の森林下の土壌を、最も表層に近いところで黒くてふかふかしている層(A層)、中ほどの層で色が褐色をしている層(B層)、最も下層で鹿沼軽石が風化した層(鹿沼B層)の3種類の土壌を100 mLのステンレス製の円筒管に採取しました。その採取した円筒管の上下をサランラップで隙間のないように覆い、ビニールテープで固定しました(写真2)。

写真2.ラップで包んだ土入りの100 mL容器.

あらかじめ用意しておいたアクリル製の水槽に水を張って、そこにサランラップで覆った円筒管を水中において、針で穴を開けました。円筒管の上には、水で満たしたメスシリンダーをさかさまに設置し、ロートで、気泡を集めることができるように工夫をしました。その写真を写真3に示しました。この実験より、土の中に含まれている空気の体積を測定することができます。その空間には、生物がすんだり、水が浸みこんだりする様々な働きをする大切な土の部分なのです。

写真3.土入り容器を水槽に沈めて土の空気の容量を測定する実験.

2-2)土が水を保つ量を計る実験.

土が水を保つ働き(保水機能)を実験して確かめるために、A層、B層、鹿沼B層の土を250グラムずつ計り取ってプラスチックの容器に入れて、そこに水を注ぎこみました。すると最初の水100グラムを加えても、一番上の土の入った容器から水が滴り落ちてきませんでした。さらに、100グラムの水を加えると、水が一番上の土の下に開けた穴から水がしたたり落ちてきました。しかし、2番目の容器に詰めた土がその水を受け止めました。このように、層をなして地面の下に存在している土は、雨が降っても水を保ち、その流れを緩やかにする働きのあることがわかりました。

写真4.層に分かれた土が雨の水を保つ働きを確かめる実験.

2-3)土に触れて、土の手触りや匂いを実感してみる実験

最後に、実験に用いた土を実際に触れてみる実験をしました。どの土の手触りが良かったのか。また、どの色の土の匂いが好きだったか。子どもたちが土の手触りを確かめました。3つの異なる実験を通じて、土に親しみながら、土の大切な働きについて実験を通じて体験しました。

写真5.土の手触りを確かめる実験.

3.報道発表

5月19日付の読売新聞の朝刊の栃木版に、国際土壌年2015を寿ぐ「実験で確かめる土の秘密」の様子が掲載されました。