職員募集案内(2025年度版)

- 学長からのメッセージ

- 主な職務内容

- キャリアパス

- キャリアサポート

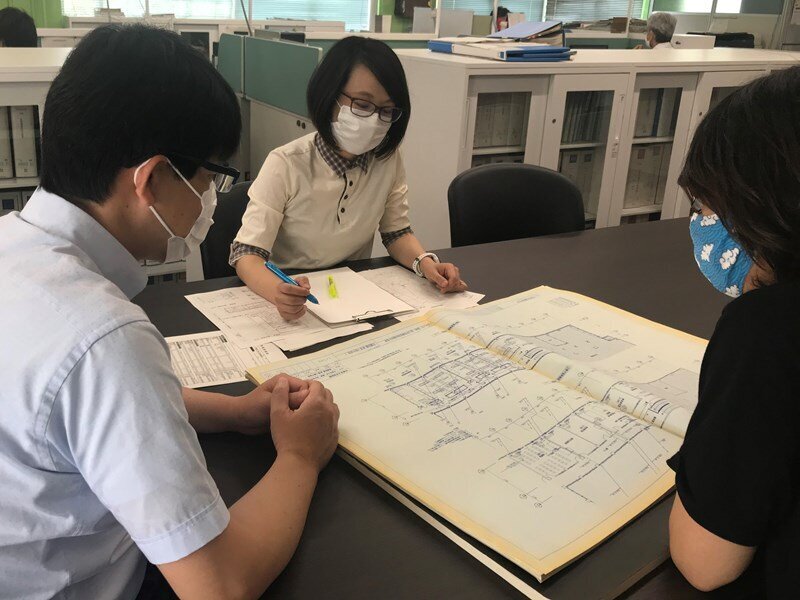

- 職員インタビュー

- 採用関連情報

学長からのメッセージ

宇都宮大学長 池田宰

宇都宮大学は、栃木県唯一の国立総合大学として、地域の知の拠点、地域活性化のエンジンとなることをミッションとし、未来を担う人材の育成と持続可能な社会に資する研究を進めています。学生、保護者、教職員はもとより、自治体、経済界、産業界、教育界、そして地域の方々等、本学の多様なステークホルダーからの信頼と期待に応える大学として、学長の適切なリーダーシップのもと、ビジョンの具体化、風通しの良い運営、働きがいのある環境等を整え、教職学協働体制、全構成員による当事者意識とビジョンの共有、理解のもと、地域・社会との共創をいっそう進める、さらなる進化に取り組んでいます。

また本学では、3C精神(Challenge:主体的に挑戦する、Change:自らを変える、Contribution:広く社会に貢献する)を大切にしてきました。これに、3Cアクション(Connect:主体的に社会と繋がり、Commit:責任を持って社会に関与し、Collaborate:多面的に社会と協働する)を加え、社会との繋がりをより大切にしながら、well-being社会の実現に貢献し、成長し続ける組織となることを目指しています。

本学は、地域から信頼され、期待され、選ばれ、愛される大学になるべく、努力を続けています。このような本学の方針のもと、ともに働きたいと思われる方々を募集しています。是非、一緒に働きましょう!

宇都宮大学では、宇大スピリット=「3C精神」+「3Cアクション」を大切にしています。

詳細は、

宇大スピリットのページ

をご確認ください。

主な職務内容

大学職員の仕事は以下のように多岐にわたるため、多種多様な業務を経験することができます。

総務・広報・企画系

-

大学全体の事務の総括、企画戦略や評価、広報に関する業務

- 役員会・経営協議会等諸会議、その他諸行事の運営

- 中期目標・中期計画、広報等に関する企画立案や連絡調整

- 大学の点検・評価や大学公式HPの維持管理

- 企画総務課

人事系

-

大学全体の人事や労務、給与に関する業務

- 教職員の人事労務管理、福利厚生、給与や手当、研修に関する事務

- 人事課

財務・経理系

-

大学運営を支える予算・資金・備品等の管理

- 運営費交付金・学生交付金・寄付金等の管理

- 予算要求や執行および決算に関する事務

- 財務課

学生支援系

-

学生の入学から卒業までの間に関する全般的な支援や事務

- 入学試験の実施、学籍・成績管理、履修指導、卒業判定に関する業務

- 留学・学生生活・奨学金・健康管理に関する支援

- インターンシップの派遣、進路指導、就職活動に関する支援

- 修学支援課

学生支援課

陽東学務課

入試課

研究支援系

-

大学の学術研究の支援や産学連携事業に関する業務

- 研究推進・支援、地域連携、産学官連携、知的財産に関する企画・連絡調整

- 科学研究費助成事業・各種学術研究助成事業等の申請

- 共同研究・受託研究に関する事務

- 社会共創・研究課

図書・情報系

-

大学の教育や研究を支える図書・資料・情報化に関する業務

- 図書館における学術情報資料の受け入れ・整理・電子化に関する業務

- 図書の閲覧・利用に関する業務

- 情報化に係る企画立案・指導、コンピュータの利用等に関する業務/li>

- 学術情報課

情報通信基盤センター

学部系

-

大学の学部の運営に関する業務

- 教授会等各種会議の運営

- オープンキャンパス等各種イベントの運営

- 庶務や経理処理に関する事務

- 各学部

各キャンパス事務部

各附属施設

キャリアパス

○人事異動

若手職員は概ね2~3年で人事異動を行い、幅広く経験を積めるようにしています。

○昇任について

職員一人ひとりの能力、特に責任ある係長以上の役割は重要となっています。本学では、勤務成績及びその他の能力の総合的な評価に基づき昇進者を決定しています。最短で概ね下図のような流れになります。

○他機関との人事交流

幅広い視野を持った職員の育成と資質向上を図ることを目的とし、他機関との人事交流 (出向)の機会を設けています。本学に復帰後は、その機関での実務により得た経験と知識が活かせるような部署に配置します。

人事交流先:文部科学省、国立大学協会、日本学術振興会、大学改革支援・学位授与機構等

(30代後半)

(40代中頃)

(50代前半)

キャリアサポート

各種研修や若手を支える制度が、あなたの「やる気」を「成長」に。

●階層別研修

職位に応じた知識の習得や能力の育成を行う研修です。新任職員研修、係員研修、係長級研修など 新任職員研修:ワークや実地研修を導入したアクティブな研修で宇大を、仕事を、自分を知る!

●能力育成研修

業務で必要とされる知識の習得や能力の育成を行う研修です。スキルアップ研修、英会話研修など 英会話研修:Nice to meet you!英語オンリーの20分。最初はみんな緊張するんです!

●自己啓発支援研修

職員が自ら考え、知識の習得や課題解決に向けて取り組む活動を支援する研修です。宇大未来塾、若手職員SD、放送大学(科目等履修)など 宇大未来塾:栃木県を代表するリーダーの講義に加え、志ある県内の若手と交流できる機会も!

外部機関(文部科学省)出向経験者の声

項目をクリックすると内容が表示されます。

学生支援課留学生・国際交流室 主任【平成26年4月採用】

派遣学生に対しては、各種手続き面の相談対応、海外における安全面に関するオリエンテーションの開催、宇都宮大学独自の奨学金制度等を通して、留学生活のサポートを行っています。

海外から受け入れた留学生については、歓迎会、防犯・交通安全に関する講話を企画・運営する等、生活環境支援を実施しています。

宇都宮大学における国際化推進の中心的な組織である留学生・国際交流センターの運営については、国際的な業務全般、予算作成、職員の雇用環境の整備に携わっています。

研修受講経験者の声

企画総務課 主任【平成29年4月採用】

職員インタビュー(事務)

管理職インタビュー

学生支援課長【平成8年4月採用】

事務職員インタビュー

人事課 課長補佐【平成14年4月採用】

ですが、職場のみんなで知恵を出し合いながら、ひとつひとつの法令を理解し、使いやすい制度を設計していく過程にやりがいを感じています。教職員が安心して働ける環境を提供することは、大学の運営において重要な役割を果たしていると実感しています。

また、日々の業務では、制度の詳細を理解しながら着実に進めていくことと、より良い制度を目指して新たなアイデアを提案し、業務改善を進めていくことの両方を経験することができます。慎重さと柔軟さのバランスを取ることが求められ、非常に充実感を感じています。

また、学生さんと共同して作り上げていったことも大きな思い出です。今振り返ると、まだ経験が浅い中で、さまざまな経験をさせていただき、あんなに無謀な企画を最後までやり切らせていただいた当時の上司には本当に感謝しています。

もちろん反省点はたくさんありますが、一つの企画を遂行できた、という経験を通じて、限られたリソースの中でチームをまとめ、柔軟に対応しながら目標を達成する大切さを実感しましたし、現在の業務においても大いに役立っています。

また、事務職員だけでなく、教員との交流も大きな魅力の一つです。多様な専門性を持つ教員の方々と接することで、日々新たな学びを得ることができ、大学で働くことの素晴らしさを実感しています。

さらに、宇都宮大学では、その規模感から個々に責任ある業務が任されることが多く、自己の成長を感じながら仕事に取り組むことができます。

私が携わっているのは、いわゆる学生支援や窓口対応といった、学生さんと直接関わる部署ではありませんが、、裏方のように見える仕事にも、実はたくさんの大切な役割があります。

教育を支える一員として、誰かの未来にそっと手を差し伸べるような、そんな仕事に興味がある方をお待ちしています。

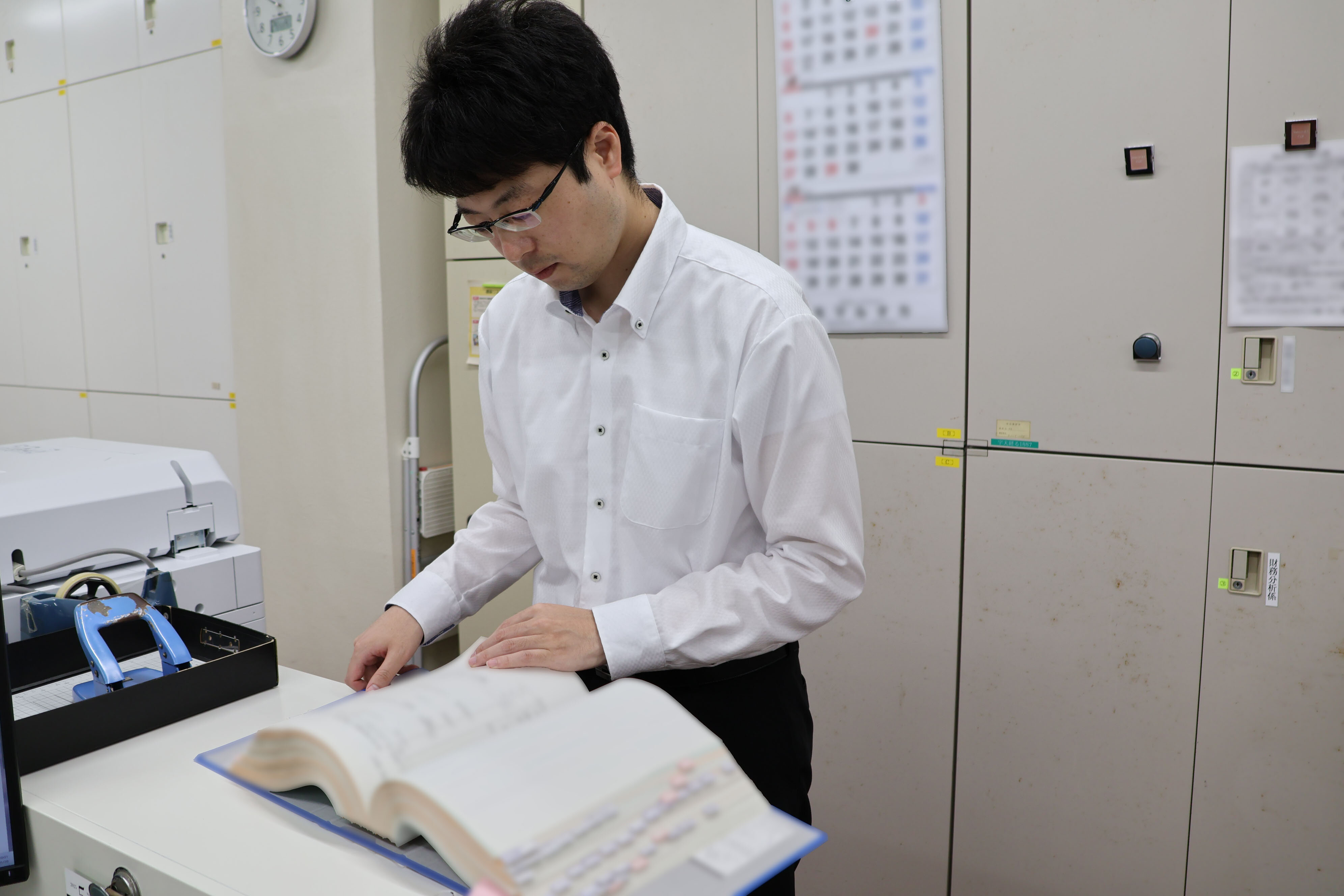

財務課 係長【平成26年4月採用】

パスワードを忘れてしまってシステムにログインできないといった学内担当者からの問い合わせや、文部科学省担当者からの概算要求調書に関する確認、他大学担当者からの物品調達システム導入事例に関する質問など、その時々に発生する問題をスムーズに解決できたときに、達成感や充実感を感じています。

一般企業とも官公庁とも少し違う国立大学という職場で、ぜひ一緒に働いてみませんか?宇都宮大学への就職を目指す皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

修学支援課 係長【令和2年1月採用】

「システム・ツールの管理」というと「同じ仕事の繰り返しなのかな?」と思われるかもしれませんが、意外とそうではありません。大学という学びと成長の場は、日々変化し続けています。例えば、他大学の学生とオンラインでつながって授業を受けたり、学生と教員がシステム上で課題について議論したりなど、私が大学生の時にはなかった方法が当たり前に使用されています。

これらの多様な学び方を実現するには、既存のツールだけでは不十分な場合もあります。そのため、新たな手法の導入を検討して、学生の皆さんがより有意義に学ぶことができるよう整備するのが私の仕事です。学生や教員の手助けになったと実感できた時には、すごくやりがいを感じますね。

まだ右も左もわからない状態の私にとって、大学のいろいろな活動や役割を(浅くではありますが)広く知ることができたのはとても貴重な経験でした。異動した今でも、その時の知識や経験は活かせていると思っています。

そんな状況ですので、学長・理事と若手が業務で関わり、また自身で作成した資料を直接説明するといった機会も多々あります。経営層と直接話ができるというのは、特に若手にとっては視野が広がる機会なのでありがたいです。ちなみに私は本学に就職する前に、いわゆる大企業で働いていたのですが、経営層など企業のトップと会話する機会は皆無でしたので、大変な衝撃を受けたのを覚えています。

学生支援課 就職・キャリア支援室

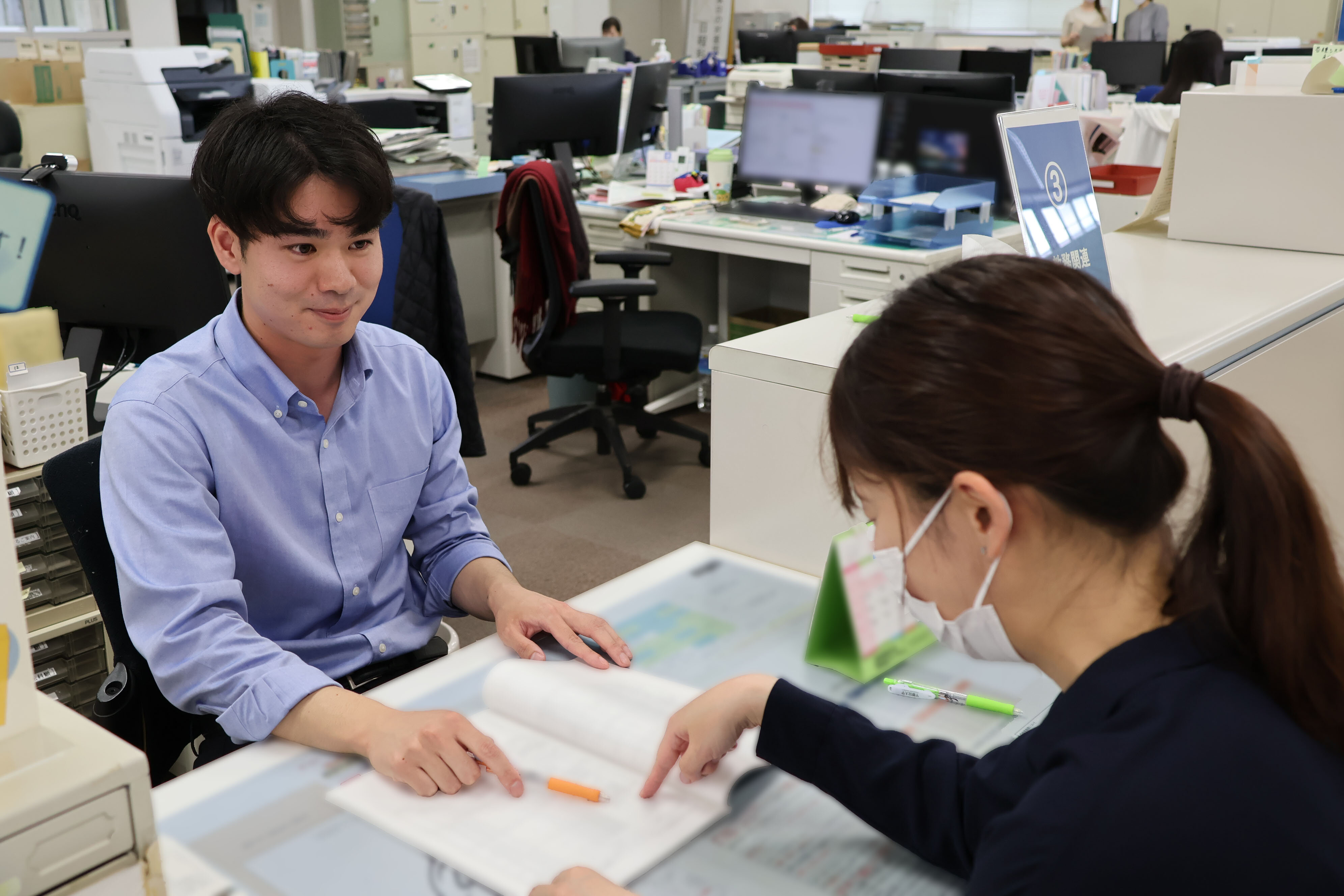

社会共創室 係員【令和4年4月採用】

また、社会共創促進センターと連携しながら、企業様との打ち合わせに同席し、産学金連携の制度や活用方法についてご案内をする機会もあります。

大学と企業・自治体・地域社会をつなぐ橋渡し役として、学内外を問わず多くの関係者と連携・調整を行うことが求められますが、その分、先生方の研究が社会へと還元されていく過程に関われることは大きなやりがいです。大学の「知」を社会や地域へ還元することは、国立大学としての重要な役割の一つです。このような意義深い業務に携われることに、誇りと責任を感じながら、日々業務にあたっています。

また、大学職員の業務は多岐にわたりますが、定期的な部署異動があり、多様な業務に幅広く携われることも魅力だと感じています。

※スタッフ・ディベロップメント(SD)

若手の事務系職員の自己啓発及び資質向上を図るため、職員が自発的に課題を設定してグループを形成し、課題解決に向けた取組を行うもの。

就職活動は、自分自身と向きあう良い機会だと思います。働く上で大切にしたいことや、実現したいことが本学とマッチした際には、ぜひ宇都宮大学でその経験や知識を生かしていただきたいです。

みなさんと宇都宮大学でお会いできることを楽しみにしています!

峰キャンパス事務部 主任【平成15年4月採用】

また、その他にも教育研究活動の成果として、学生や教職員など本学に関わる方たちの活躍を見聞きしたとき際にやりがいを実感できます。

また、四季折々の緑に恵まれたキャンパスで、多岐に渡る大学の活動を支えていく業務を行っていく上で日々新しいことに出会いながら仕事ができることは、とても恵まれていると感じます。

陽東キャンパス事務部 係長【平成18年11月採用】

また、先生方と直に接する機会も多いため、日々寄せられる相談に対し、柔軟な対応を心がけながら、日々業務に取り組んでおります。学部係の特徴は、先生方と連携し、協働して業務を行うことだと思いますので、組織としてより良く機能しているけよう、また教育・研究に専念できる環境づくりの一端を担えることにやりがいを感じております。

また、両キャンパスとも緑が多く、特に陽東キャンパスに異動してきて春の桜並木の美しさには目を奪われるものがありました。

さらに、子育てしやすい環境が整備されている点も大変魅力的だと思います。現在小学生と保育園児の子供がおりますが、構内に保育園が併設されており、急な呼び出しにも対応することができ、安心して子供を預け業務に専念することができます。その他、託児支援制度も整備されており、入試業務等の休日勤務の際も、大変助かっております。

また、学部毎に特徴的な研究を行っており、個性的な先生方と接する機会を得られるのも、他の事務職ではなかなかできない経験なのではないかと思います。

ライフプランを考えていく上でも、仕事と育児のバランスを取りやすく、長く働いていける職場だと思いますので、選択肢の1つに宇都宮大学を考えて頂ければと思います。

若手職員インタビュー

財務課 係員【令和5年10月採用】

前職では県外の金融機関に勤務しており、接客業務や渉外業務を通して「人と地域に寄り添い、支える」仕事にやりがいを感じていました。この点は転職活動をする際の軸になっており、学生や地域の方々、外部機関との繋がりを通じて、地域社会の発展に貢献できる大学職員という職種に興味をもちました。本学の特徴や大学職員の業務について調べていくうちに、未来ある学生をサポートすることで学生の成長に寄与し、ひいては地域全体の発展を担う仕事であるという点に、さらに魅力を感じたことから応募をさせていただきました。

入職前は、大学職員というと、窓口で相談を受けたり、就職に関するサポートをしたりと、直接的に学生を支援する業務を想像していました。しかし、実際には、総務・企画広報、人事、財務経理、研究支援、図書情報など、大学という組織を動かすための業務は非常に多岐にわたるため、入職前の想像とは異なり、内部の教職員同士や外部機関との関わりが多い点にギャップを感じました。一方で、多くの職員が多種多様な業務に取り組むことを通し、間接的に学生を支援する体制の一端を担ったことで、自身が学生時に描いていた職員像が大きく変わりました。私はまだ異動経験はありませんが、多種多様な業務を経験することで「大学」という教育機関を様々な観点から学び、支えることができると思います。

また、業務が組織的に細分化・個別化されており、個々の業務がより明確であることも、前職との違いを感じた点です。その業務に対する専門的な知識や成果への責任を求められますが、そのための努力や苦労がスキルと自信の獲得へとつながり、より自分を高めてくれる環境であると感じています。

先述したように、業務に応じた専門的な知識を求められることもありますが、宇都宮大学ではキャリアサポートが充実しており、その時々で必要となる知識の習得や能力の育成ができる点に魅力を感じています。私自身、この研修を利用し、ビジネススキルや英会話の技能など多くの学びを得ることができました。

また、宇都宮大学は同世代の職員も多く、係の垣根を越えてサポートし合える環境も魅力の1つであると感じています。社会の変化に対応するために高等教育の在り方も改めて問われ、そこで働く私たち大学職員の業務も変化を求められています。黙々とルーティーンのように業務をこなすのではなく、より効率的に、より効果的に、様々な視点で業務を問い直すことが必要であり、そのために多くの職員とのコミュニケーションは不可欠です。私自身は資金管理係の経験しかありませんが、多くの同僚とのコミュニケーションが業務に対する視野の広がりにつながっていると実感しています。

大学は、高校を卒業したばかりの学生から、その分野を極めた研究者まで多種多様な背景を持つ人々が集まる唯一無二の場所です。そのアカデミックな空間を支える大学職員の業務は、皆さんの想像よりも多岐にわたり、関わる方々も多方面に及びます。この環境での挑戦は、きっと自身の成長につながるはずです。自身の大切にしている価値観が一致する方、また異なる業務経験を通じて自身の成長につなげたい方はぜひチャレンジしていただきたいです。皆さんにお会いできることを楽しみにしています!

修学支援課 係員【令和4年12月採用】

他大学と比較していく中で、業務内容が多種多様で魅力的な環境で仕事ができると確信したことが、大きな理由です。

私自身、学術的な業務を下支えできる大学職員に興味を持ち、目指しておりました。その中で各大学間の特徴を比較していくと、宇都宮大学は他大学に比べ、県内唯一の国立大学であること、様々かつ特徴的な学部があることを知り、漠然とではありますが、やりがいを感じ働くイメージが湧いたからです。

入職後に一番ギャップを感じたことは、変化に対する対応力を求められることです。これまで私は教務系の学生支援を扱う部署で仕事をしておりました。最初は、すでに定められた業務内容を年度ごとにこなすイメージが強かったですが、年度ごとに学生の人数、開講する授業等が変わり、それに応じて従来のやり方では対応が難しいケースが発生してきます。その中で従来の方法の改善点を検討し、新しいやり方を模索し、柔軟に対応していくことが求められます。

同じ業務のルーティーンワークのようなイメージがありましたが、対応力、改善能力を求められることに少し驚きました。

一番は日々の業務で感謝されることです。現在は、共同教育学部の教務の支援を担当しております。共同教育学部は、分野が多いかつ教員免許取得に関わる学部なので、窓口での履修に関しての相談も多いです。窓口で回答した後、「ありがとうございます!!」とお礼を言われると、頑張って学ぶ学生の一助になれたと実感します。

宇都宮大学を目指すうえで、本学の特徴や業務内容を調べていくうちに良いイメージが湧いてくる一方で不安に感じることもあるかと思います。ただ、いざ入職して時間が経つうちにその不安に思っていたことに対しても不思議と慣れていくと思います。私自身も就職を機に他県から来たこともあり、最初の一年あたりは、慣れないことの連続で苦しんだ部分もありましたが、同じ部署の方たちを中心に助けていただいたこともあり、不安が少ない状態で仕事ができています。

不安は、周りの優しい方たちと時間が解決してくれると思いますので、まずは採用試験を受けてみてください!!

技術職員インタビュー

農学部技術職員【平成27年4月採用】

全学のプロジェクトとして種籾生産も担う中で、当然プレッシャーもありますが、水田という土と水と天候が密接に隣り合うシステムの中で、決して逆らうことのできない自然条件を相手にしながら、いかにして健全なコメを育てられるかという課題をクリアしていくこと自体にやりがいを感じます。その中で、周囲と日々のコミュニケーションを重視し、情報共有や共通認識を持ちつつ、諸問題に足並みを揃えて対応し成果に結びついた時は、技術職員としてのチーム意識を自覚できる瞬間でもあります。

また、学生実習では、どうすれば安全かつ楽しみながら魅力ある農業の実践の場を提供できるかを考慮しながら、現場でのレクチャーを行っています。初めて農業の実技に触れる学生もいれば、手慣れた学生もおり、一人ひとりが附属農場での実習を通して実りある学びの場となるように心がけています。

研究室と協力して臨むウシの出産や、蒔いた種が発芽し生長していく様子、秋の収穫実習のときには圃場に学生の笑顔があふれ、1年間の伏線を無事に回収できた瞬間を幾度となく経験しました。中でも、経済価値の高い黒毛和種の血統を調査し、自ら人工授精し、生まれてきた子牛を学生と一緒に健康に育て、市場で格段に高い評価を得られた時には、これまで培ってきた知識や実践してきた技術が宇都宮大学で証明できたことへの意義の大きさを実感しました。

施設系技術職員 建築【平成19年2月採用】